Wenn der Kampf Reiskorn gegen Zahn im Krisenfall nicht plötzlich

zugunsten des Reises entschieden werden soll, braucht man eine

unabhängige Möglichkeit zum Kochen. Unabhängig heißt in diesem

Zusammenhang: Nicht angewiesen auf die öffentliche Strom- und

Gasversorgung. Welche Möglichkeiten gibt es dafür?

Ofen

Auf Kohleöfen mit einer gusseisernen Deckelplatte kann

man in aller Regel ganz gut kochen, wenn auch - aus Platzgründen -

meistens nur mit einem einzelnen Topf. Wer ohnehin einen solchen Ofen

nutzt, oder gar einen guten alten Küchenherd mit Holzfeuerung sein Eigen

nennt (Schornsteinanschluss prüfen lassen!), muss also nach einem

erfolgreichen Probelauf nur noch das nötige Brennmaterial besorgen.

Einziger Haken: Im Hochsommer kommt man beim Kochen ganz schön ins

Schwitzen.

Propangaskocher

Wer im Fall der Fälle zumindest auf 2 Flammen

ungestört weiter kochen will wie gewohnt, für den ist ein

Propangaskocher die optimale Lösung. Doch Vorsicht: Die meisten

Campingkocher für Propangasflaschen sind aus Sicherheitsgründen nicht

für Innenräume zugelassen (DIN EN 30). Da mit dem explosiven Gas nicht

zu spaßen ist, sollte man sich besser an die Vorgaben halten und mit

Campingkochern ohne Zulassung für geschlossene Räume tatsächlich nur im

Freien oder im Zelt kochen. Einer der vernünftigsten Herde mit

Innen-Zulassung scheint der weiße Camping Kitchen Haushaltskocher"

von Campingaz zu sein. Er schlägt allerdings mit rund 100 Euro zu Buche.

Dazu käme dann noch der externe Druckminderer für 6 bis 7 Euro. Wer

einen alten Erdgasherd im Keller stehen hat, kann aber vielleicht auch den

kostengünstig auf Propangas umrüsten lassen.

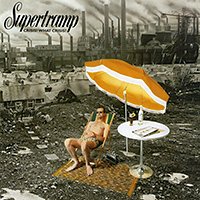

© magicpen / Pixelio :: Propangaskocher

Gekocht werden kann gleichermaßen mit Propan oder dem etwas

preisgünstigeren Butan. Butan macht allerdings bei Temperaturen unter

5ºC langsam schlapp. Die meist kleineren Butanflaschen sind gewöhnlich

blau, Propangasflaschen normalerweise rot (Pfandflaschen) oder grau

(Eigentumsflaschen). Daneben gibt es bei manchen Gashändlern noch

halbtransparente Kunststoffflaschen. Die sind teurer, rosten aber dafür

nicht, sind deutlich leichter, und man kann ohne weiteres sehen, wieviel Gas sich

noch in der Flasche befindet. Um den ungefähren Füllstand zu ermitteln,

muss man sich bei den undurchsichtigen Metallflaschen dagegen schon mit nicht besonders

zuverlässigen Gasstandsanzeigern oder einer Waage herumschlagen. Generell

würde ich Pfandflaschen den Vorzug geben, da man sich dann nicht selbst um

die Wartung zu kümmern braucht.

Achtung: Butan- und Propangasflaschen dürfen auf keinen Fall unter

Erdniveau (also z.B. im Keller) gelagert oder betrieben werden! Diese

Gase sind schwerer als Luft. Wenn sie aus einer undichten oder schlecht

zugeschraubten Flasche entweichen und selbst bei geöffneten Türen oder

Fenstern nicht abziehen können, sammeln sie sich. Knipst man dann das

Kellerlicht an, hebt sich gleichzeitig das ganze Haus kurz an.

Pflanzenölkocher

Im April 2006 hat BSH einen mobilen

Pflanzenölkocher

namens Protos vorgestellt, der mit herkömmlichem Speiseöl betrieben

wird. Er wurde jedoch für den Einsatz auf den Philippinen entwickelt und ist

in Deutschland bislang noch immer nicht erhältlich.

Outdoorkocher: allgemein

Diese meist einflammige, auf kleines

Packmaß und geringes Gewicht getrimmte Kocherklasse aus dem Outdoorladen

ist für den Gebrauch im Freien oder im Wohnzelt konzipiert. Das Kochen im Hinterhof,

auf der Terrasse oder im Garten kann bei Kälte und Regen allerdings etwas

ungemütlich werden. Für dieses Variante sollte man also schon ein bisschen

Abenteuerlust aufbringen.

Outdoorkocher: Gas

Am saubersten und unkompliziertesten kocht

es sich mit

Gaskartuschen.

Einen Kartuschenkocher kann man im Notfall sogar auf eine feuerfeste

Unterlage stellen und unter Aufsicht in der Wohnung betreiben.

Allerdings muss man sich auch mit genügend Kartuschen bevorraten. Und

die sind nicht ganz billig. Wichtig zu wissen ist, dass es - von einigen

Exoten abgesehen - drei verbreitete, untereinander nur per Adapter

kompatible Kartuschensysteme gibt: Stechkartuschen,

Bajonettkartuschen und Schraubkartuschen. Interessant ist darüber

hinaus, dass der Gasdruck bei Temperaturen unter 0ºC meist schwächelt

und die Kartusche einer vorherigen Aufwärmaktion bedarf.

Outdoorkocher: Spiritus

Alkohol- bzw. Spirituskocher sind

wartungsfrei und billig im Betrieb, stellen aber dafür (selbst auf einer

feuerfesten Unterlage) eine gewisse Gefahr beim Kochen in der Wohnung

dar. Hier sollte man nach draußen ausweichen. Außerdem ist zu bedenken,

dass die meisten Spirituskocher ohne Druck arbeiten und die Zubereitung

eines normalen Mittagessens daher zur Geduldprobe werden kann. (Dasselbe

gilt in noch höherem Maße für Trockenbrennstoff-Kocher, die mit Esbit,

Spiritusgel, Brennpaste o.ä. befeuert werden.) Einen ziemlich

brauchbaren Spiritusbrenner kann man sich übrigens auch selbst bauen

(siehe z.B. eg0nlebtB).

Achtung: Niemals einen noch heißen oder gar brennenden Spirituskocher

nachfüllen! Andernfalls riskiert man eine explosive Stichflamme, die in

Einzelfällen schon tödliche Folgen hatte. Wenn das Kochen nicht

unterbrochen werden soll, lieber einen Zweitbrenner in Betracht ziehen!

Outdoorkocher: Benzin & Co.

Diesel-, Kerosin-, Petroleum-

und Benzinkocher sind eher etwas für hartgesottene Zeitgenossen mit

technischen Verständnis und Freude am Basteln. Beim Betanken holt man

sich schnell Stinkefinger und auch im Betrieb stänkert und rußt der

Kocher vor sich hin. Zwar kann man diese Nebenerscheinungen mit

gereinigtem

Brennstoff aus dem Baumarkt

deutlich verringern. Doch um

die regelmäßige Düsenreinigung und eine gelegentliche Generalreinigung,

bei der man den Kocher komplett auseinander schraubt, kommt man dennoch

nicht herum. Außerdem verbietet sich das Kochen in Innenräumen. Schon

der Geruch und die Möglichkeit einer plötzlichen Stichflamme allein

wären ausreichende Argumente dagegen. Doch zudem sind die Abgase auch

noch giftig. Vorteil: Treibstoffnachschub ist vergleichsweise einfach

und billig zu beschaffen. Berücksichtigen sollte man aber, dass die

Brennstofflagerung in der Wohnung ein Sicherheitsrisiko darstellt und

mit Kindern im Haushalt eher ausscheidet. Beim Kauf eines solchen

Kochers bitte gewissenhaft über die verwendbaren und empfohlenen

Brennstoffe informieren!

Outdoorkocher: Verbrauch

Wieviel Brennstoff

man verbraucht,

variiert natürlich abhängig von Kochgewohnheiten, Topfgröße,

Deckelbenutzung, Wind(schutz), Lufttemperatur, Wassertemperatur

und Kochermodell ganz erheblich. Man sollte deshalb den ungefähren Bedarf an

Gaskartuschen, Spiritus oder Benzin selbst ermitteln. Hier dennoch ein

grober, eher reichlicher Richtwert für eine Person, die jeden Tag eine

warme Mahlzeit zubereitet (nicht nur aufwärmt) und zweimal Tee kocht. Zu

beachten ist dabei, dass eine zweite Person den Verbrauch nicht

verdoppelt. Ich würde für 2 Personen, die gemeinsam kochen, höchstens 1½

mal soviel Brennstoff rechnen wie für 1 Person.

Richtwert Brennstoffmenge für 1 Person für 30 Tage

|

Brennstoff für Campingkocher

|

|

Butan/Propan (70/30)

|

4000

|

Gramm

|

|

Spiritus (94%)

|

7,5

|

Liter

|

|

Benzin oder Petroleum (gereinigt)

|

4,5

|

Liter

|

Holzfeuer

Wer sich keinen Kocher zulegen mag, der kann

vielleicht an einem dafür geeigneten Plätzchen auf einem Holzfeuer

kochen. Schichtet man gröbere Scheite flach und regelmäßig, lässt sich

ein Kochtopf aus Edelstahl direkt auf dem brennenden Holz abstellen. Das

funktioniert selbstverständlich auch im offenen Kamin.

Der Topf wird beim Kochen über Holz außen freilich sehr schwarz. Die Regel lautet:

Je feuchter das Holz, umso schwärzer der Topf. Harziges Holz tut ein Übriges. Wer

seinen Topf danach wieder sauber bekommen möchte, der sollte den oft pechhaltigen Ruß

vor dem Abwasch zunächst mit Speiseöl lösen. Oder den Topf noch vor dem Kochen

außen mit Seife einreiben.

Achtung: Kein Holzfeuer in geschlossenen Räumen ohne direkten Rauchabzug

entfachen! Da lauert nämlich schon eine gefährliche

Rauchvergiftung

unterm Sofa.

Hobo-Ofen

Mit wesentlich weniger Holz kommt man aus, wenn man sein Essen auf einem

Hobo-Ofen zubereitet. Diese erstaunlich effizienten Holzkocher sind eine

Erfindung amerikanischer Wanderarbeiter. Sie lassen sich selbst noch mit

feuchten Holzstückchen und Kiefernzapfen betreiben. Hobo-Öfen

kann man für ziemlich viel Geld in einer langlebigen und platzsparenden

Version im Outdoorgeschäft erwerben (z.B.

Bushbox XL)

oder in wenigen Minuten aus einer großen, stabilen Konservendose selbst

zurecht schneiden. Wie man das anstellt, wird auf

Scout-o-wiki.de

recht anschaulich erklärt.

Gulaschkanone

Ausschließlich für den Außeneinsatz eignet sich eine

Gulaschkanone.

Sie ist zwar vor allem für die Zubereitung von Suppen und Glühwein bekannt,

doch im Grunde kann darin alles gekocht werden. Von ihrer Konzeption her taugt sie

allerdings oft nicht zum Braten und ist daher wesentlich weniger universell als die

meisten anderen Kochgelegenheiten. Beheizt wird eine konventionelle Gulaschkanone

mit Holz oder ähnlichen brennbaren Naturmaterialien.

Grill

Sogar der gemeine Holzkohlegrill taugt als improvisierter Herd. Auf dem Rost

lässt sich neben Fleisch, Wurst und Fladenbrot auch Fisch äußerst

schmackhaft garen. Damit er nicht durchs Gitter fällt, unterlegt man ihn mit

geölter Alufolie. Und wenn danach noch genügend Hitze übrig ist,

stellt man den Topf mit Kartoffeln direkt auf die Glut. Natürlich muss man

sich dafür rechtzeitig um einen größeren Vorrat an Holzkohle kümmern

und ihn trocken einlagern. Achtung: Glühende Holzkohle entwickelt

Kohlenmonoxid

und gehört wegen drohender Vergiftungen nach draußen.

Backofen

Soll das Backen von Brot, Kuchen, Aufläufen etc. im

Krisenfall nicht zum Problem werden, können Gartenbesitzer im Vorhinein

über den Bau eines

Außenbackofens

nachdenken. Doch auch bei akutem Bedarf lässt sich mit einer Sammlung

Ziegel oder Steine noch ein ziemlich brauchbarer Behelfsbackofen

errichten. Bauanleitungen dafür findet man in den meisten guten

Survival-Büchern.

Solarofen

Wenn man in sein Auto steigt, nachdem man es für eine halbe Stunde in der

prallen Sommersonne geparkt hatte, kann man es sich lebhaft vorstellen: Auch mit

normalem Sonnenlicht lässt sich im Sommer bei günstigem Wetter kochen.

Dazu braucht es nicht viel außer Kartons, schwarzer Wandfarbe, Alufolie und etwas

Bastelfreude. Die erreichbaren Temperaturen liegen normalerweise zwischen

100 und 120ºC. Bauanleitungen findet man z.B. unter

DPSG.de

oder

Solarcooking.org.

Dass so ein Schönwetter-Kocher in unseren Breiten nur eine Ergänzung

darstellen kann, liegt auf der Hand.

Danke für den Tipp, Andreas!